Mon père a dit que j’avais échoué à la remise des diplômes de mon frère — puis le colonel s’est figé et m’a salué.

Je m’appelle Maya Briggs, et jusqu’à ce matin-là, ma famille me considérait encore comme une honte. J’étais assise seule, au fond des gradins, essayant de me faire oublier. La base militaire vibrait d’énergie. Les drapeaux claquaient au vent. Les cadets avançaient en rangs serrés. Des familles se penchaient par-dessus les rambardes pour apercevoir leurs fils et leurs filles en formation. Je sirotais mon café dans un gobelet en carton, me fondant dans le décor comme une éraflure sur un mur.

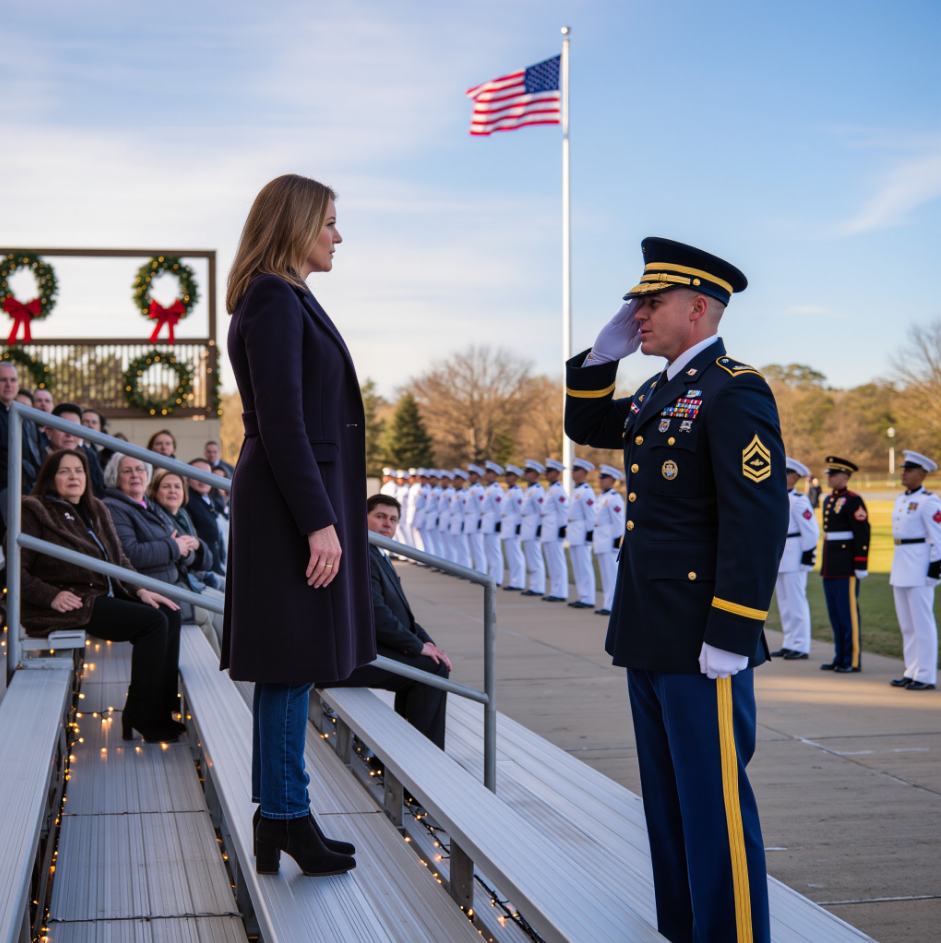

Puis tout a basculé. Un homme en uniforme s’est arrêté net. Pas n’importe quel homme : le colonel Marshall Conincaid. Ses bottes ont frappé le sol avec une brutalité telle que l’air autour de lui sembla se figer. Les conversations se sont interrompues. Les téléphones se sont mis en pause en plein enregistrement. Même le vent semblait désorienté.

Il me fixait du regard. Pas la scène. Pas les cadets. Il me regardait droit dans les yeux.

Un silence pesant s’installa, comme si le sol se fissurait sous nos pieds. Mes doigts se crispèrent sur la tasse de café. Je vis la confusion se lire sur les visages autour de moi. Ma mère inclina la tête. Mon père se pencha en avant, les sourcils froncés.

Le colonel marchait avec une précision digne d’un champ de bataille, une précision qui laissait présager une cour martiale imminente ou la remise d’un drapeau plié. Chaque pas résonnait comme une menace. Lorsqu’il s’arrêta à quelques pas de moi, son regard se fixa sur le mien.

Puis, lentement, délibérément, il salua.

« Madame, je n’avais pas été informé de votre présence aujourd’hui. »

Un souffle collectif parcourut la foule. L’homme à côté de moi laissa tomber son téléphone. Quelqu’un haleta. Mon frère, déjà en formation, tourna la tête si brusquement que sa couverture faillit s’envoler.

J’ai soutenu le regard du colonel, calme, impassible, de la même manière que j’avais appris à affronter bien pire dans des endroits dont ces gens ignoraient même l’existence.

« Détendez-vous, colonel. Je suis hors service. »

Il maintint le salut une seconde de plus, puis le baissa brusquement et pivota sur lui-même. La cérémonie reprit péniblement, mais plus rien ne fut comme avant. L’histoire que ma famille croyait connaître vola en éclats en un seul geste.

Et voilà comment nous en sommes arrivés là.

Il fut un temps où je croyais qu’à force de travail, ils finiraient par me voir. Non pas comme une déception, non pas comme celle qui a abandonné, mais comme quelqu’un qu’il valait la peine de garder dans l’équipe. Ce temps est révolu depuis longtemps.

Quand j’ai quitté ROC à dix-neuf ans, l’histoire s’est écrite d’elle-même. Mon père s’en est assuré. Il l’a dit aux voisins, au pasteur, au facteur.

Maya a craqué.

Maya a cédé sous la pression.

Maya n’était pas faite pour durer.

Et personne ne le contestait. Il incarnait l’autorité comme si elle était faite de lui-même, et quand il parlait, on le croyait.

Ma mère ne se disputait jamais avec lui, du moins pas ouvertement. Elle se contentait d’esquisser ce sourire crispé et de changer de sujet. Quand des proches prenaient de mes nouvelles pendant les fêtes, elle disait que je « prenais le temps de faire le point ». Ce qui, dans notre famille, signifiait un échec déguisé en paroles plus douces.

On a cessé de mentionner mon nom lors des réunions d’anciens élèves. Mes photos ont discrètement disparu de la cheminée.

Je me souviens d’un Thanksgiving où un cousin m’a demandé où j’étais, et mon oncle a simplement répondu : « Oh, Maya ? Elle est partie faire autre chose. »

Comme si j’étais devenue une simple pensée après coup. Une absence que les gens avaient appris à contourner.

Alors, quand je suis arrivé à la remise des diplômes d’Adam, je ne m’attendais pas à un accueil chaleureux. J’étais venu parce que, malgré tout, j’étais fier de lui. Il a toujours été le fils modèle : une silhouette impeccable, des bottes cirées, une posture parfaite, même enfant. Et notre père tenait à ce que tout le monde le sache. Adam était le fils qui prouvait l’efficacité de ses méthodes.

Je suis arrivée tôt, je me suis garée loin de l’entrée principale et je me suis assise au bout d’un banc bas pour ne pas être visible sur les photos. Personne ne m’a vue me glisser discrètement. Personne ne m’a gardé de place.

J’aperçus mes parents quelques rangs devant moi. Ma mère semblait avoir imprégné son blazer de toute son âme. Mon père tapota l’épaule d’Adam comme s’il recevait un prix en son nom. Aucun des deux ne se retourna.

À un moment donné, mon père s’est penché vers l’homme à côté de lui et a dit : « Ma fille a essayé de s’entraîner il y a des années. Ça n’a pas duré. Certaines personnes n’ont tout simplement pas la discipline. »

Sa voix n’était pas forte, mais elle n’avait pas besoin de l’être. Il savait que j’étais assez près pour l’entendre.

Je n’ai pas bronché. Je suis restée immobile et j’ai bu mon café. J’avais appris, désormais, que le silence est plus douloureux quand on ne lui offre aucun point d’appui.

Ce n’était pas de la colère que je ressentais. C’était quelque chose de plus sourd. La douleur d’être effacé si complètement que même votre fantôme n’est plus invité à revenir.

Mais je suis quand même venue. Pas pour eux. Pour mon frère. Pour moi-même. Pour prouver, au moins à mes propres yeux, que j’avais encore ma place dans l’histoire, même s’ils refusaient de lire mon chapitre.

C’est arrivé pendant un exercice nocturne que j’aurais dû gérer sans sourciller. On rampait sur un terrain de combat simulé, des fusées éclairantes perçant le brouillard, les instructeurs criant quelque part derrière les arbres. Mon cœur battait la chamade, et puis… il s’est arrêté, je ne savais plus quoi faire.

Mes genoux se sont bloqués. Mon souffle s’est figé. Je me suis effondré.

Pas par peur à proprement parler, mais pour quelque chose de plus profond. J’étais paralysé. J’étais incapable de penser. J’avais l’impression que le temps s’était arrêté, comme pour moi, et qu’il me mettait au défi d’échouer.

Le lendemain matin, mon supérieur m’a convoqué dans une pièce aux murs de béton, mal éclairée, et m’a annoncé une nouvelle encore plus mauvaise. Il m’a dit que je n’avais rien à faire là. Il n’a pas crié. Il n’en avait pas besoin. J’ai été renvoyé avant même que son café ait refroidi.

Mon dossier mentionnerait « inapte à la pression ». Cette étiquette s’est enroulée autour de mon identité comme du fil barbelé.

Cet après-midi-là, j’ai quitté la base avec mon sac de sport et le peu de fierté que je n’avais pas encore enterrée.

Trois jours plus tard, une femme que je n’avais jamais vue auparavant m’a abordée devant la bibliothèque du campus. Vêtue de vêtements civils, sans badge, sa coiffure était si banale qu’on aurait dit qu’elle avait été choisie exprès.

Elle a posé deux questions.

« Combien de temps êtes-vous resté congelé ? »

« À quoi pensiez-vous pendant que vous étiez immobilisé ? »

J’ai marmonné quelque chose comme quoi je ne me souvenais pas. Elle a souri comme si elle le savait déjà.

Le lendemain, j’ai reçu une enveloppe sans étiquette contenant un accord de confidentialité plus épais que n’importe quel manuel scolaire que j’aie jamais tenu entre les mains. À côté, une offre en une ligne :

L’accueil des passagers en attente commence lundi. Veuillez vous présenter au couloir sud-est du terminal 12.

Je ne savais pas à quoi je disais oui, mais j’y suis allée.

Ce fut mon premier pas au sein de l’Unité Spectre, un lieu sans uniformes, où le silence n’était pas une punition, mais une règle. Et j’étais sur le point de découvrir ce que signifiait réellement disparaître.

La première chose qu’on nous a apprise à l’Unité Spectre, c’était comment disparaître sans mourir. La seconde, comment rendre cette disparition utile. Pas d’uniformes. Pas de grades à saluer en public. Pas de dossiers avec notre vrai nom. Tout ce que nous avions été devait être stocké dans une partie de notre esprit que nous ne rouvririons jamais.

L’entraînement ne consistait pas à nous briser comme dans l’armée classique. Il s’agissait d’éliminer tout bruit parasite jusqu’à ne plus faire appel qu’à l’instinct. Nous avons appris à nous fondre dans la foule des ambassades, à disparaître des images de vidéosurveillance, à entrer et sortir sans jamais être répertoriés.

Certaines nuits, je ne dormais pas pendant des jours. D’autres fois, je me réveillais dans des pays que je n’avais pas prévu de visiter.

Nous avons mené des missions restées secrètes, car le succès impliquait le silence. Nous avons déjoué des explosions qui n’ont jamais eu lieu. Nous avons neutralisé des menaces qui n’ont jamais fait la une des journaux.

Ma famille n’a jamais su quel en était le prix. Ils pensaient que j’avais échoué. Qu’elle pensait que j’avais fugué parce que j’étais trop faible pour suivre une structure ou des règles.

Mais je suis restée silencieuse. Non par honte, mais parce que dès qu’ils sauraient quoi que ce soit – même par accident –, ils seraient en danger. Le silence était la seule protection que je pouvais leur offrir.

Il y a eu des nuits où le poids de ce choix pesait si lourd sur ma poitrine que je pensais m’y effondrer. Mais j’ai tenu bon. Non pas parce que c’était facile, mais parce que je croyais en l’importance de ce travail. Parce que parfois, être invisible, c’est veiller à ce que tous les autres restent sous les projecteurs.

Et si cela signifiait être la fille dont ils parlaient à voix basse, celle qui a craqué, alors qu’il en soit ainsi. Je connaissais la vérité, même s’ils ne la sauraient jamais.

Je me suis levée lentement après que le colonel se soit retourné et ait quitté les lieux. Tous les regards le suivirent, mais quelques-uns s’attardèrent sur moi, cherchant à comprendre ce qu’ils venaient de voir. J’ai épousseté mes manches et suis descendue des gradins comme je l’avais fait des centaines de fois. Calme. Maîtrisée. Comme si de rien n’était…

alors que tout s’était passé.

Je n’avais pas atteint la moitié du parking quand j’ai entendu la voix de mon père percer la foule derrière moi. Il se frayait un chemin sans s’excuser, sa voix montant à chaque pas.

« Maya, arrête. C’était quoi, ça ? »

J’ai continué à marcher. Mes bottes crissaient sur le gravier, d’un pas régulier et lent. Il m’a rattrapé à mi-chemin du parking, le visage rouge et essoufflé, comme si me poursuivre lui avait coûté plus d’énergie que prévu.

« Comment t’a-t-il appelé ? » demanda-t-il, la voix tremblante entre l’autorité et la confusion.

Yo Make również polubił

Mon fils m’a envoyé un texto : « Maman, tu n’as pas besoin de venir. Mes beaux-parents ne veulent pas de toi. » J’étais déjà prête, ma tenue choisie et un cadeau coûteux m’attendait sur le lit… pour la fête que j’avais payée. Je n’ai pas pleuré. J’ai juste passé un coup de fil… qui les a tous laissés sans voix…

La veille de Noël, au beau milieu de notre dîner familial dans le manoir du fondateur de l’entreprise, mon père a frappé du poing sur la table et a exigé : « Nommez l’acheteur. » Je me suis levé, j’ai levé mon verre devant tous ses cadres et mon frère chéri, et j’ai dit calmement : « Moi » — et c’est cette nuit-là que j’ai repris l’entreprise qu’ils avaient juré que je n’étais jamais assez bon pour diriger.

Un message envoyé à mon fils : ce qu’il ne savait pas vraiment sur moi…

Pour mon anniversaire, ma famille n’est jamais venue. Perplexe, j’ai appelé ma mère. Elle a ri : « Oh, on avait déjà d’autres projets ce soir ! » Je n’ai pas discuté, j’ai simplement posté une photo de ma « super fête d’anniversaire », en remerciant les personnes qui sont vraiment comme ma famille. Quelques heures plus tard